- 입력 : 2016.02.25 15:12

[문갑식 기자의 기인이사(奇人異士)(42):김승옥과 김지하와 순천만의 안개밀(下)]

그는 1977년 소설 ‘서울의 달빛 0章’으로 문단에 복귀하는데 여기도 사연이 있습니다. 월간지 문학사상의 주간으로 있던 이어령이 장충단 공원 근처 파크호텔에 방 둘을 잡아놓은거지요. 한방에는 김승옥이 다른방에는 문학사상 직원을 상주시킨 겁니다. 그는 장편으로 구상하던 ‘서울의 달빛’ 프롤로그 격으로 150장을 써내고 ‘서장(序章)’이라는 뜻에서 ‘제0장’이라고 적어보냈는데 이어령이 “김승옥한테 다음 제1장의 원고를 받을 수 있다고 기대하는 것은 어리석은 짓”이라며 아예 그걸 제목으로 단겁니다.

이 해괴한 제목으로 인해 작가는 훗날까지 순진한 독자들로부터 많은 질문을 받았다고 합니다. 그는 “대학에서 문학강의를 하는 시인조차도 ‘서울의 달빛 0章’의 광포한 문체에 대해 비난 섞인 의문을 제기했다”며 “70년대의 도덕적 붕괴 참상을 언어로 포착하기 위해서는 그러한 문체를 사용할 수 밖에 없었다”고 고백합니다. 잘나가던 신진작가에서 친구 김지하의 구속과 그에 따른 절필, 영화계 방황에 이어 다시 문단으로 돌아온 김승옥은 1980년 동아일보에 ‘먼지의 방’이라는 장편소설을 연재하기 시작했으나 광주사태 발발로 몇 회 되지않아 스스로 연재를 중단했습니다. 그로부터 1년 후인 1981년 그는 하나님을 만나는 체험을 하지요. “하나님에 의해 내 영안(靈眼)이 열리고 하나님의 크고 하얀 손을 보게되고 그 손에 의해서 어루만짐을 받게되고 ‘누구냐’는 내 질문에 ‘하나님이다’라는 음성의 대답을 듣게되었다.”

김승옥은 1982년에는 “그리스도의 명령이다. 인도에 가서 전도하라”는 음성을 들었고 1983년에는 하얀 내리닫이 옷을 입은 하얀 몸, 하얀 머리칼, 하얀 수염, 하얀 피부의 얼굴을 눈으로 보는 신비를 연속으로 체험하게 됩니다. 김승옥은 실제로 인도로 전도여행을 떠나 전도사로 활동했다고 합니다. 희한하게도 황석영은 그때의 김승옥에 대해서도 기록을 해놓았습니다.

“1980년대의 어느날이었을까, 그와 우연히 만났고 반가워서 맥주라도 한잔 하자고했더니 그는 대단히 가볍게 ‘아, 나 술 끊었어’라며 건전하게 녹차를 한잔씩 나누고 말았다.”

김승옥은 이런 영적 체험을 한 뒤 자신이 미처 끝내지 못했던 소설을 완성시키려했던 모양입니다. 그렇지만 그는 감수성 예민한 청년에서 이미 육십을 바라보는, 흘러간 세월에 대해 한계도 느끼고 있었던 것 같습니다. 다음은 그의 회고입니다.

“내가 못 끝낸 작품들에 대해 더 이상의 완성은 기대하기 어려울 것 같다. 첫째 이 작품들을 쓰던 이십구년전의 나는 스물여섯의 미혼청년이었다. 한국의 모든 지역의 문제점도, 그리고 나도 이젠 변해버린 것이다. 굳이 쓴다면 1990년의 ‘내가 훔친 여름’을 써야하겠지만 예순을 바라보는 나이의 사내가 훔치는 여름이란 상상조차 되지않는 괴기소설이다. 재기발랄할 젊은 작가에게 물려줘 쓰게 하고 싶다는 충동이 문득 든다. 1990년대에도 젊은이들은 호기심과 무력감에 찢기며 찾아다니고 부르짖고 울고 깊이 깊이 생각할 것이기에.”

하지만 이번에는 뇌졸중이 그의 손목을 잡지요. 역시 당시 상황에 대해서도 황석영의 기록이 남아있으니 김승옥과 김지하의 관계 못지않게 김승옥과 황석영의 관계도 참으로 기이하다고 생각하지 않을 수 없습니다.

“다시 세월이 흐르고 흘러 2004년엔가 인사동 어느 갤러리 카페에 앉아있는데 그 집은 거리쪽으로 커다란 통창이 벽 대신 틔어있었다. 갑자기 누군가가 유리창 앞에 바짝 다가와 두손으로 두드리고 있었다. 김승옥이었다. 내가 거리로 나가보니 그는 한쪽 다리를 절었고 실어증에 걸려 있었다. 곁에 부축하고 있던 부인이 뇌졸중으로 쓰려졌었다고 말했다. 나는 할말을 잃고 그의 두손을 잡고 눈물이 글썽해서 고개만 끄덕여주었다….”

이런 지식을 배경으로 여러분과 함께 순천으로 향해봅니다. 제가 순천에 처음 가봤던 것은 1986년 지금의 신문사가 아닌 여천공단에 있는 한 기업체 직원이었을 때였습니다. 순천의 조계산 송광사에 갔는데 당시 그곳에는 법정스님이 머물고 있었지요. 30년만에 다시 가본 순천은 낯선 도시였습니다. 처음에는 강진쪽에서, 두번째는 화순쪽에서 접근했는데 과연 안개의 도시답게 새벽 안개가 지독하게 자욱했습니다.

겨울 새벽의 순천만은 안개와 갈대와 새들이 주인이었습니다. 인적 드문 순천만 대대포 포구에는 주인없는 배들이 정박해있고 바람의 흐름에 따라 갈대가 춤추고 그 위로 이름 모를 철새들이 하늘로 솟구치고 있었습니다. 갈대밭 사이로 난 길을 따라갑니다. 그 끝에는 ‘용산(龍山)’이라는 나지막한 산이 있는데 새벽 실루엣으로만 보자면 마치 용이 바다를 만나 멈춘 것 같은 형상입니다. 그 위로 올라가는 길이 가파르기는 하지만 순천만 일대의 전경을 한눈에 볼 수 있어 반드시 가봐야할 코스입니다.

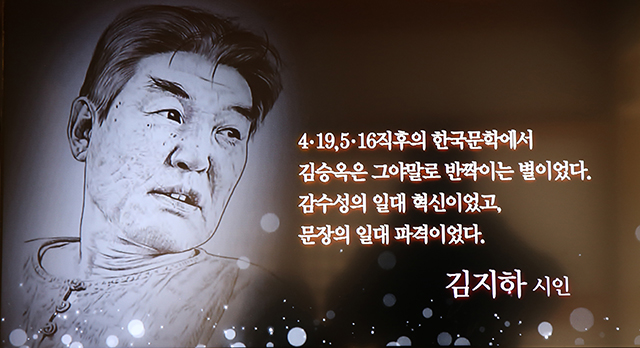

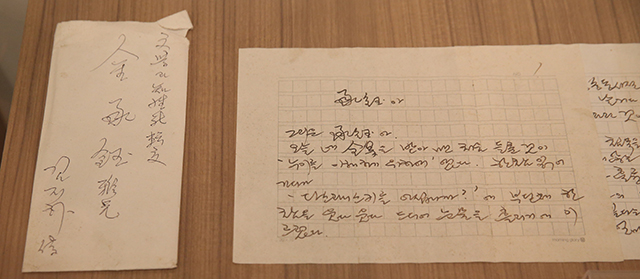

두번째 갔을 때는 순천만 대대포 포구, 즉 예전에 무진나루로 불렸던 곳에 있는 무진교를 기점으로 반대쪽으로 향했습니다. 순천시에서 만들어놓은 두채의 한옥이 있는데 한곳은 김승옥 문학관, 다른 한곳은 ‘오세암’의 작가 정채봉의 문학관입니다. 김승옥 문학관에서 제 눈을 끈 것 가운데 하나는 시인 김지하가 김승옥에게 보낸 편지와 편지봉투였습니다. 첫 문장이 ‘승옥아, 사랑하는 승옥아!’로 시작되고 있었습니다.

마침 설날이어서 거의 관람객이 없는 그곳을 마음껏 눈에 넣은 뒤 다시 대대포구로 와서 30분 코스인 순천만 일주에 나섭니다. 밀물 때여서 빠르게 밀려드는 물살을 헤치고 순천만에 들어서니 멀리로 솔섬이 보입니다. 삼척에 있는 솔섬과 비슷한 형상이지요.

김승옥 선생은 서울에 살지만 가끔 순천에 있는 자기 이름을 딴 문학관에 들른다고 합니다. 며칠 머무르다 훌쩍 서울로 돌아간 뒤 얼마 지나지않아 다시 순천으로 내려오는 반복이 마치 ‘무진기행’의 한구절 같기만 합니다.

“내가 나이가 좀 든 뒤로 무진에 간 것은 몇차례 되지않았지만 그 몇차례 되지않은 무진행이 그러나 그때마다 내게는 서울에서의 실패로부터 도망해야할 때거나 하여튼 무언가 새출발이 필요할 때였다.” 칠십의 작가는 아마 새출발을 모색하는 것 같았습니다.

Photo by 이서현

100자평